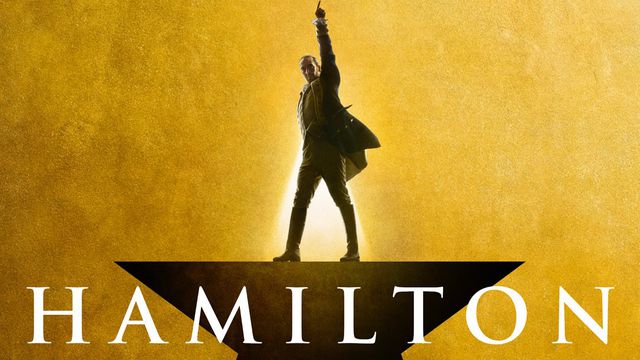

Crítica | Hamilton é o que de melhor um filme pode ser mesmo sem ser um filme

Por Sihan Felix | 23 de Julho de 2020 às 10h33

Hamilton não é um filme – a menos como se está acostumado. Passou, claro, a ser uma obra para o cinema a partir do momento em que foi pensada essa exposição, mas suas características e sua linguagem são de teatro. Por mais que possam existir comparações com filmes realizados em palcos (ou quase isso), como o clássico Festim Diabólico (de Alfred Hitchcock, 1948) ou como A Flauta Mágica (de Ingmar Bergman, 1975) – este que talvez seja o mais célebre dos teatros filmados –, Hamilton não é um filme.

Mas não há nada de errado ou ruim nisso. Porque Hamilton é uma Experiência Estética que ultrapassa as questões de linguagem; é uma obra por si e que, na verdade, perde quando comparada a outras. Não por ser melhor, mas por ser única. Hitchcock fez cinema de altíssimo nível em cima de um palco, Bergman fez uma ópera filmada ao seu modo, Robert Bresson e tantos têm filmes chamados de teatro filmado e Hamilton é Hamilton. É o que é: é teatro, é musical, é uma obra-prima e é a melhor experiência para o cinema em muito tempo.

A experiência estética

A Experiência Estética, em síntese, é o encontro com determinada obra, um encontro que não consiste em perceber a beleza dela; não é ter um contato de maneira distanciada; é participar do que é visto. Não é buscar que o filme venha até si, mas entrar no universo dele. Essa interação é possível a partir do momento em que se tem internalizado que o sentir-estético é um sentir completamente aberto à arte.

Na Grécia Antiga, por exemplo, ainda sem a conceituação de Experiência Estética – e obviamente sem cinema –, Platão falava das reações emocionais causadas pelas recitações de poesia. Bem mais tarde, já do século XVII para o XVIII, o crítico de arte Roger de Piles afirmou que a pintura deve desafiar o espectador e o espectador, surpreendido, deve ir ao encontro dela, como se entrasse em uma conversa.

Nesse sentido, são consideradas experiências estéticas aqueles momentos em que há uma participação não somente intelectual do espectador, mas emocional também. Esse tipo de experiência é, como disse o filósofo e pedagogo John Dewey, o que há de mais completo e rico na interação entre alguém e uma arte.

Cuidado! A partir daqui o texto pode conter spoilers.

Dararara tá

Hamilton tem força, por essa perspectiva, para ser uma Experiência Estética sem que necessite de muito esforço do espectador. Isso é conseguido, em parte, pela sensação de assistir a tudo in loco (por mais que sejam aproveitadas mais de uma sessão e se tenha cenas filmadas sem público), visto a não exclusão dos sons da plateia e até de algumas interações do elenco com aqueles que assistem à peça verdadeiramente ao vivo – o que reforça (ou deixa ainda mais claro) o caráter de teatro e a não-intenção de ser um filme. Mas o resultado também é conseguido por uma dinâmica de fácil assimilação e inicialmente dualista: enquanto pobres enveredam-se pelo rap, os mais favorecidos cantam de forma clássica – algo que as intervenções do Rei George (Jonathan Groff) expõem, inclusive por meio de versos que verbalmente nada dizem, mas, musicalmente, revelam que o sujeito só quer contaminar a todos com seus pensamentos perversos e vazios. E consegue: de repente, e a seu pedido, todos passam a cantar com ele o dararara tá.

Essa dualidade, dentro da estrutura da peça, é bem colocada justamente por ser inicial e ganhar complexidade dramatúrgica junto aos personagens. Os mesmos que versavam no rap, aos poucos, começam a cantar plasticamente, o que é acompanhado por uma evolução social. Por outro lado, essa transformação carrega a cultura hip hop consigo, fazendo com que, por exemplo, Aaron Burr (Leslie Odom Jr.) não somente cante de maneira mais clássica, mas carregue uma alma mais pop. A canção cantada por Burr sobre a filha Theodosia é das mais emotivas graças a interpretação de Odom Jr., mas se deve, também, à construção que sua personagem tem a partir do texto de Lin-Manuel Miranda (inspirado em livro de Ron Chernow).

Quem?

A correlação entre gêneros musicais, culturas, classes sociais e política, aliás, fundamenta Hamilton (Miranda) com uma riqueza de detalhes que beira o bom absurdo. Ele, que está presente em praticamente todo o espetáculo, é o que menos se distancia do rap quando canta. Parece que suas raízes ficam presas ao passado e é o passado que forma a sua personalidade – o que é de muito valor humano. Assim, o homem que é apresentado como aquele que não pode desperdiçar o tiro (ou a chance), que acredita na necessidade de agir, fica aprisionado em sua personalidade e reflete sobre isso com frequência.

Do outro lado, Burr é o que pensa antes de realizar. Espere para ver, seu lema na prática, entrelaça-se com Hamilton no duelo final. Burr, que cantava pela espera, acaba atirando em Hamilton, que desperdiça o tiro para o alto. A complexidade desse duelo está muito além do fato em si – que foi anunciado mais de duas horas e meia antes. É um ponto que dialoga com questões sobre oportunidades: Burr, que foi sempre deixado em segundo plano pelos superiores, contra Hamilton, que sempre teve a chance de evolução sócio-intelectual. O momento em que George Washington (Chris Jackson) pede para Burr se retirar para que ele possa conversar com Hamilton a sós é, por essa lógica, revelador.

Eliza (Phillipa Soo) – assim como as irmãs Angelica (Renée Elise Goldsberry) e Peggy (Jasmine Cephas Jones) –, por sua vez, se é um reflexo feminino da época histórica que é tratada durante a peça, igualmente é protagonista de sua própria vida. Por esse ponto de vista, ao mesmo tempo que a personagem de Goldsberry, mesmo com seu amor reprimido, não precisa de Hamilton para seguir sua vida e jamais se entrega ao melodrama, Eliza é quem dá suporte a Hamilton, nunca o contrário. Eliza é quem, após tanto, encerra tudo. Sua voz é a que precede os aplausos finais para Hamilton, ao som de quem contará a sua história?

Mesmo sem ser um filme

No final das contas, Hamilton não é um filme e não há nada de errado ou ruim nisso. A Experiência Estética que ultrapassa as questões de linguagem e forma faz desse musical uma obra por si. Entre os suspenses de palco realizados para o cinema, é provável que nenhum se compare ao Festim Diabólico; entre as óperas filmadas, é possível que nenhuma se compare ao A Flauta Mágica; e, entre os musicais da Broadway levados ao cinema, nenhum deve se comparar a Hamilton.

Todo o espetáculo, que é dirigido por Thomas Kail, na verdade, pode ser visto como mais do que teatro filmado. E é por isso, por ultrapassar a própria linguagem sem nem mesmo tentar ser mais do que é, que Hamilton acaba por ser uma obra-prima e o que de melhor um filme – mesmo sem ser um filme – pode oferecer.

*Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Canaltech