Crítica | Brightburn – Filho das Trevas: a máscara da puberdade

Por Sihan Felix | 26 de Agosto de 2019 às 08h25

Geralmente, tento evitar comentar sobre as “traduções” e adaptações dos títulos dos filmes. E, muitas vezes, isso se dá pelo fato de que esse trabalho (para o bem ou para o mal) pode passar despercebido e nem fazer cócegas na percepção do todo. Mas, ao assistir e lembrar do complemento “Filho das Trevas” no original Brightburn, a sensação de desserviço me pareceu cruel. Porque não se trata de um filme raso ou monocórdico a ponto de Brandon (Jackson A. Dunn) ter esse estigma. Existe tanto por trás da transformação do menino que, de alguma forma, a extensão nacional do título pode ser preconceituosa ou, no mínimo, irresponsável.

Cuidado! Daqui em diante a crítica pode conter spoilers!

A ascensão da puberdade

Independente disso e sem qualquer culpa no cartório, o roteiro de Brian e Mark Gunn (ambos de Viagem 2: A Ilha Misteriosa), passo a passo, tenta elevar cada sequência a um nível mais do que interessante. É o texto da dupla que faz com que o espectador, inicialmente, consiga se aproximar de Tori e Kyle (Elizabeth Banks e David Denman respectivamente). Seja por buscar identificação com quem tem ou com quem deseja ter filhos ou por demonstrar uma paixão sempre em chamas (no melhor sentido) entre o casal, a história é cheia elementos de fácil compreensão e, ao mesmo tempo, com significados certeiros.

Nesse sentido, a rápida passagem pela infância de Brandon por meio de vídeos caseiros é somente um elemento para que o público assimile o menino como uma criança comum, alguém, de alguma forma, privilegiado por ter pais sempre presentes e uma educação dedicada. O foco, assim, passa longe de ser as questões do passado – por mais que revelações aconteçam entre o segundo e o terceiro atos; o coração de Brightburn – Filho das Trevas (credo) pulsa a partir do término das elipses iniciais, quando aquela criança surge como um pré-adolescente às portas da adolescência.

É então que o trabalho dos primos Gunn tenta (e até certo ponto consegue) ilustrar a entrada na puberdade como uma bomba que explode e se recompõe com cada vez mais intensidade. Não está em jogo, ali, a vida do menino enquanto ser de outro planeta. Trata-se da vida como ser humano mesmo, por meio de uma metáfora sombria do que é a interferência hormonal e as respostas que essa perturbação passa a dar quando é desafiada.

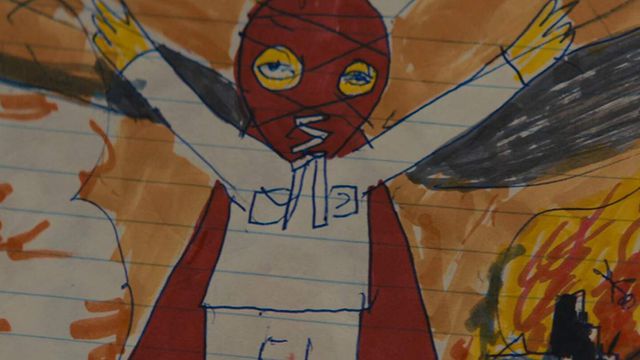

Desse modo, enquanto o pavio de Brandon parece ser longo o suficiente para suportar o bullying na escola por anos, a chegada à nova fase da vida praticamente elimina esse pavio. As emoções à flor da pele e a impulsividade passam a refletir tempos de incômodo. A profundidade de campo utilizada deixa de misturar ele (Brandon) até mesmo aos seus colegas de sala. O autocontrole, domesticado por algum tempo em traços ríspidos no caderno, perde-se em meio ao caos da transformação. Até mesmo uma primeira paixonite – por Caitlyn (Emmie Hunter) – é exposta com fúria e completamente distorcida quando Brandon escuta da colega que a mãe dela – Erica (Becky Wahlstrom) – não quer que eles conversem.

O jovem Superman às avessas, no final das contas, é uma grande alegoria sobre uma das fases mais descontroladas da vida. E isso tem possibilidade de causar bastante identificação com o público mais novo (a classificação indicativa no Brasil é de 16 anos), que poderá ver um escape na brutalidade do protagonista – que, em outras circunstâncias ou fosse o roteiro raso, seria antagonista –, um escape não de exemplo, mas de relaxamento de uma situação causada pelo corpo.

Um ovo fecundado que nunca eclode

É uma pena, portanto, que a direção de David Yarovesky (do fraco A Colmeia, 2014) tenha construído o filme de uma maneira castradora, acabando por afogar quase tudo em um terror sem dimensões. Regadas por um gore quase que gratuito, as situações brutais de Brandon acabam desviando o olhar proposto pelo roteiro para uma intensidade mais visual do que temática. Quase tudo é violência e sangue em um grafismo excepcional de se ver, mas que pouco deixa sobrar foco para a solidificação dos elementos mais importantes do texto.

Para auxiliar Yarovesky nessa decomposição temática, a trilha sonora de Tim Williams (de Uma Vida com Propósito) é, desde o primeiro segundo, uma estranha tentativa de imersão em um submundo inexistente no universo de Brightburn – Filho das Trevas (ugh). O compositor alia sons sinistros que parecem evocar tanto demônios quanto monstros gosmentos a uma instrumentação que não é nem genérica, é similar – ou pior: um tipo de placebo. É um trabalho que sofre na tentativa de causar medo ou passar ao público uma atmosfera medonha e que, infelizmente, não consegue criar totalmente o suspense, que permanece dentro de um ovo. Está ali, dá pra sentir de algum jeito, mas não há eclosão.

O vermelho que reluz e o brilhante sem valor

Ainda assim, há muita substância visual. Os efeitos são bem convincentes, especialmente as cenas mais rápidas, com o Brandon deixando um rastro de sangue em ações capazes de causar sustos tanto pelas aparições repentinas quanto pelos clichês de jump scares (bem empregados no caso). Além disso, a direção de fotografia de Michael Dallatorre (do mesmo A Colmeia) opera alguns milagres ao traduzir as poucas (mas efetivas) boas ideias do diretor. A utilização das luzes vermelhas é orgânica e, quando parece deslocada – como sem qualquer objeto plausível de justificativa no celeiro –, serve para ceder um tom fantasioso que corrobora a ideia de que tudo não passa de uma enorme metáfora. Mas, talvez, o cume do trabalho de Dallatorre seja a câmera subjetiva de Erica, que, sofrendo pelas mãos de Brandon, enxerga por um olho através do próprio sangue. É algo, de algum modo, original e imersivo e que faz parte de uma cena, de fato, bem conduzida.

A verdade é que a dor dele (de Brandon) transparece muito menos do que a dor que ele causa. É uma espécie de inversão de valores que tem poder pra deixar o filme muito menos rico do que o potencial implícito. Porque está tudo ali. Não é uma questão de como a obra deveria ser – visto que, para mim, não cabe esse julgamento – é sobre como ela esconde a sua verdadeira face com uma máscara. E, sem dúvida, esse rosto escondido é muito mais bonito do que a máscara adornada com joias, mas inexpressiva, que é vista durante os 90 minutos de duração de Brightburn – Filho das Trevas. Sendo o complemento nacional ao título original um grande brilhante encravado nessa máscara... um brilhante sem qualquer valor que somente torna o todo menos envolvente.